Die „Schinnerer-Villa“, ehem. „Schlössl“

Es ist kein „Schlössl“, wie von den Einheimischen gerne bezeichnet, weder ein Jagd- noch ein Barockschlösschen, nichtsdestoweniger war es früher häufig ein adeliger Wohnsitz. Es wurde auch nicht von einer Person namens Schinnerer erbaut.

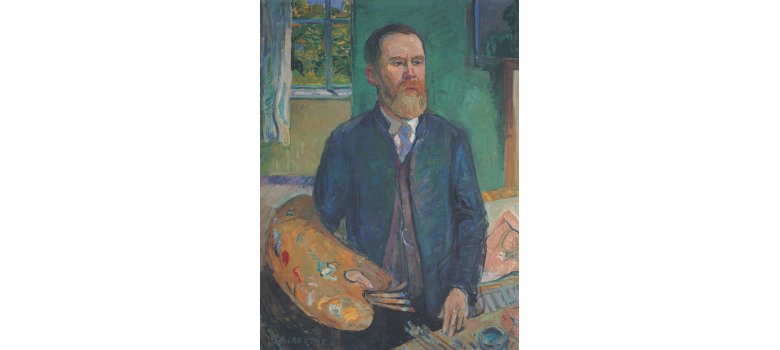

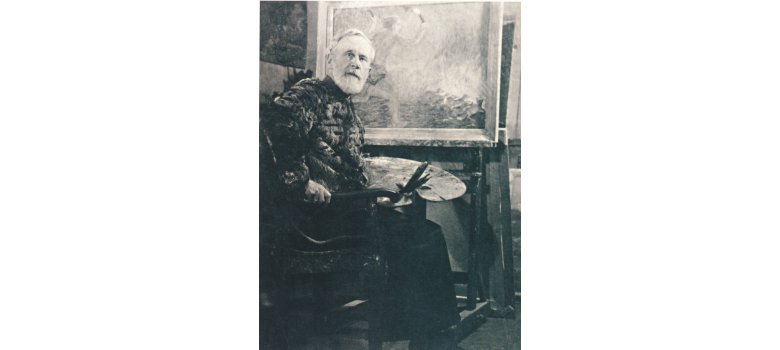

Adolf F. Schinnerer - Lebensdaten

Adolf Ferdinand Schinnerer wird 1876 in Schwarzenbach an der Saale geboren. Nach dem Besuch des Gymnasiums in Erlangen beginnt er, 1898 an der Universität München Kunstgeschichte zu studieren. 1899 wechselt er an die Akademie der Bildenden Künste nach Karlsruhe. Zurück in München, wo Schinnerer seit 1911 lebt, wird er führendes Mitglied der Münchner Künstlervereinigung Neue Secession. Noch während des Ersten Weltkriegs, in dem Schinnerer zur Infanterie eingezogen wird, ernennt ihn König Ludwig III. 1917 zum königlich bayerischen Kunstprofessor. 1923 schließlich wird Schinnerer als Ordentlicher Professor für Maltechnik und Grafik an der Münchner Kunstakademie berufen.

1919 zieht der Künstler mit seiner Frau Emma – er hat 1904 geheiratet – und seinen vier Kindern nach Ottershausen. Er schreibt über die neue Bleibe:

„Die Zentralheizung war kaputt, ebenso die Wasserpumpe, am schlimmsten war ein größeres Loch im Dach, welches mit Schindeln gedeckt war und nicht repariert wurde. Eine große Zeltplane war darunter ausgebreitet, um das Regenwasser aufzufangen.“ ¹

Vorläufig behält er seine Wohnung mit Atelier in München-Großhadern bei. Erst, als er 1937 nach dem Tod seiner Frau erneut heiratet, wohnt der Künstler ständig in Ottershausen. Es werden zwei Kinder geboren: 1941 Sohn Albrecht, der später Kameramann beim Bayerischen Rundfunk wird, ein Jahr später kommt Tochter Regine zur Welt.

1937 werden Schinnerers Bilder zur Großen Kunstausstellung München nicht angenommen; weitere Gemälde entfernen die Nationalsozialisten aus Münchner Galerien.

Im Oktober 1945 wird der politisch unbelastete Professor von der amerikanischen Militärregierung zum kommissarischen Leiter der Akademie der Bildenden Künste in München ernannt. Das Gebäude allerdings ist seit einem Fliegerangriff völlig zerstört. Professor Schinnerer sucht eine provisorische Bleibe – und findet sie im Schloss Haimhausen. Wie die damalige Kunststudentin Lieselotte Popp erzählt, ist es dort recht ungemütlich. Die Radierwerkstatt befindet sich behelfsmäßig in der kalten Waschküche des Schlosses. Die zum Radieren notwendigen Kupferplatten werden von den Studenten aus den Trümmerbergen in München geholt und anschließend vom Haimhauser Dorfschmied geglättet². 1948/49 wird die Akademie nach München zurückverlegt.

1949 stirbt Adolf Schinnerer nach einem schaffensfreudigen Leben. Er wird auf dem Ottershauser Friedhof beigesetzt, wie auch seine zweite Frau Anna, gest. 2010, sein Sohn Albrecht, gest. 2011 und seine Tochter Regine, gest. 2023.

In Haimhausen erinnert die Prof.-Schinnerer-Straße im Wohngebiet Deutsches Heim/Tegelfeld an ihn. In München ist es eine Straße im Stadtteil Solln, die Schinnerer gewidmet ist.

Schinnerers Werk

Nach Beendigung des Studiums 1902 wird Adolf Schinnerer freischaffender Künstler. Neben Ölbildern, Zeichnungen und Kaltnadelradierungen entstehen in dieser Zeit grafische Zyklen und Mappen.

Seine wohl größte künstlerische Anerkennung erfährt er 1909 durch die Auszeichnung mit dem Villa-Romana-Preis, einem einjährigen Stipendium in Florenz verbunden mit einem Preisgeld von 2000 Mark.

Die Gemälde Schinnerers sind zu Beginn seiner Laufbahn vom Impressionismus beeinflusst. Mit den Kunstrichtungen seiner Zeit, dem Expressionismus und Jugendstil, kann Schinnerer wenig anfangen. Seine Arbeiten sind keiner bestimmten Richtung zuzuordnen. Er findet seinen eigenen Stil. Die

Themen seiner Gemälde sind Landschaften, Gartenbilder, Portraits, Akte und der Mensch in der Natur. Bevorzugt malt er die Umgebung Haimhausens, sein „Schlössl“ und immer wieder die Amper.

Besonders hervorzuheben ist das sehr umfangreiche grafische Werk Adolf Schinnerers, mit dem er eine intensive Ausdruckskraft erreicht. Inspiration bieten ihm Texte der Weltliteratur und der Bibel, das vom Krieg beeinflusste Leben und märchenhafte sowie mythologische Schriften.

Schinnerers Werke finden sich außer bei Privatpersonen in der Gemäldegalerie Dachau, im Heimatmuseum Haimhausen, in den Städtischen Galerien von München, im Städel-Museum in Frankfurt und sogar im Museum of Modern Art (MOMA) in New York.

Geschichte des Hauses

Das so genannte „Schlössl“ wird 1811 von dem Gutsverwalter Josef Fuchs gebaut. Fünfzehn Jahre später muss Fuchs seinen Besitz dem Hofmarksherrn Graf Sigmund Butler von Clonebough gen. Haimhausen wegen eines „Rechnungs-Defizits“ überlassen. Allerdings veräußert der Graf den neuen Besitz unverzüglich an Dominikus von Auliczek den Jüngeren, Sohn des Modelliermeisters der Nymphenburger Porzellanmanufaktur und Hofbildhauers Dominikus Auliczek. Beim Hochzeitsmahl des Grafen Theobald Butler und Viktoria von Ruedorffer, das am 1. Oktober 1829 im oberen Saal des Haimhauser Schlosses stattfindet, gehört Dominikus von Auliczek nebst Gattin zu den 24 handverlesenen Gästen.

Kurz darauf ist das Haus jedoch schon wieder im Besitz des Grafen Sigmund. Da dieser das Schloss und Gut Haimhausen seinem Neffen Theobald anlässlich dessen Hochzeit überschreibt, braucht er selbst ein neues Obdach. So lässt er das „Schlössl“ aufstocken und nimmt hierzu, sehr zum Ärger Theobalds, Materialvorräte aus dem Haimhauser Schloss und sogar einen Teil des Bodens des oberen Schlossspeichers mit, da er zum Ausbau trockene Bretter braucht. Graf Sigmund zieht nach Fertigstellung der Umbaumaßnahmen mit seiner Haushälterin und dem Pflegesohn Edmund Walter

ein. Im November 1831 stirbt Graf Sigmund Butler auf der Flucht vor der herannahenden Cholera in Memmingen. Sein minderjähriger Pflegesohn erbt das Haus in Ottershausen sowie den spärlichen sonstigen Besitz Sigmunds und zieht sich, nach Verkauf des Schlössls“ durch seinen Vormund 1833 mit seiner Mutter in die Schweiz zurück.

Der Käufer ist niemand anderer als Graf Theobalds Schwager, der Bankier Robert Ruedorffer aus München. Als jedoch das Bankhaus und die Großhandlung Erick & Gebrüder von Ruedorffer bankrottgehen, kauft Theobald seinem Schwager das Haus ab. Er überlässt es vorerst seiner Schwägerin Agnes, der Frau seines Bruders Carl. Sie liegt in der Gruft der Grafen Butler in der Pfarrkirche St. Nikolaus begraben.

1846 verkauft Theobald das „Schlössl“ an den Landarzt Kaspar Lukas, der seine Praxis vorher in der Dorfstraße 18 hatte und nun Behandlungsräume in seinem neuen Domizil eröffnet. Fünfzehn Jahre lang versorgt er hier die Kranken der Gemeinde, dann wird das Haus wieder verkauft.

Käuferin ist Anna A.T. du Prel. Sie ist die Ehefrau von Theobald Butlers Rechtsanwalt Maximilian J. Baron du Prel d’Erpendange de Chapois. Die beiden Familien sind seit zwei Generationen eng befreundet. Das Familiengrab der du Prels in Ottershausen ist verschwunden. Von Annas acht Kindern haben jedoch zwei Söhne Spuren in der Gemeinde hinterlassen.

Der Älteste, Freiherr Friedrich A.K.L. A. du Prel, Regierungsdirektor in Augsbureg, übernimmt 1870

den Besitz von seiner Mutter und dazu noch das „Häuslmeier-Anwesen“, heute Dachauer Str.71. Als Friedrich du Prel stirbt, wird an der rechten Innenseite der Ottershauser Kirche eine Grabtafel für den Freiherrn angebracht: „Hier ruht Friedrich August Karl Ludwig Anton Freiherr Du Prel, KB Kämmerer u. Regierungs Direktor a.D., Ehrenbürger d. Stadt Freiburg i.d. Schweiz, Komthur u. Ritter hoher Orden. Geb. Freising 12. Dezember 1833 gest. Augsburg 10. Mai 1906 R.I.P.“ Seine Besitzungen gehen in die Erbengemeinschaft du Prel über.

Der 1843 geborene jüngste Sohn Annas, Walter E.K.C., stirbt im Deutsch-Französischen Krieg 1870 in Montvillers in der Nähe von Sedan. Man findet seinen Namen und militärischen Rang auf dem Kriegerdenkmal in der Haimhauser Hauptstraße.

Der nächste Besitzer des „Schlössl“ ist der Münchner Schauspieler Gustaf A. Ramm. Dieser verkauft es schließlich 1919 an Adolf Schinnerer.

¹Donder-Langer Gabriele, Frühauf Hiltrud, Schindlböck Hans, Haimhauser Straßen, Haimhausen 2022

²Plangger-Popp, Redemanuskript vom 01./02.10.1999, Ortsarchiv Haimhausen

Literatur allgemein:

Bogner Markus, Chronik von Haimhausen, Haimhausen 2003

Theobald Graf Butler von Clonebough genannt Haimhausen, Handschriftliche Erinnerungen von 1803 bis 1873, Ortsarchiv Haimhausen

Hanke Gerhard, Zur Geschichte des Schinnerer-Hauses in Ottershausen. In: Amperland, Dachau 1987

Göttler Norbert, Adolf Schinnerer. Zum 50. Todestag des Graphikers, Malers und Kunstschriftstellers. In: Amperland, Dachau 1999

Donder-Langer Gabriele, Frühauf Hiltrud, Schindlböck Hans, Haimhauser Ansichten, Haimhausen 2014